寺院ができるSDGsの取り組み~SVA「絵本を届ける運動」のご紹介~

曹洞宗では令和2年度管長告諭に基づき、SDGs事業への取り組みを推進しています。その具体的な活動として、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会(以下、SVA)との協働により、東南アジア地域の子どもたちのもとに提供してきた「絵本を届ける運動」を積極的に支援することといたしました。そこで、SVA事務局より「絵本を届ける運動」についてご紹介いたします。

曹洞宗では令和2年度管長告諭に基づき、SDGs事業への取り組みを推進しています。その具体的な活動として、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会(以下、SVA)との協働により、東南アジア地域の子どもたちのもとに提供してきた「絵本を届ける運動」を積極的に支援することといたしました。そこで、SVA事務局より「絵本を届ける運動」についてご紹介いたします。

SVAが活動を始めた頃、カンボジア難民キャンプのある少女がこのように話してくれました。「お菓子より絵本がいい、お菓子はすぐなくなるけど、絵本は何度でも読めるから。」

SVAは厳しい環境で暮らす子どもたちに、絵本を中心とした教育文化支援活動を行ってきました。活動を開始してから40年を迎えようとしていますが、アジアの活動地では今も紛争が続き、経済格差による貧困、難民や移民の課題など状況が複雑化、かつ深刻化しています。

SVAが活動する教育分野では、今も学校に通うことができない子どもや、家計を助けるために働かなくてはいけない子どもがたくさんいます。特に、今年は新型コロナウイルスの感染が拡大したことにより、両親が仕事を失い、子どもを含む家族総出で働かなくてはいけない家庭が増えるなど、困難な状況にいる人々はさらに厳しい現実に直面しています。

子どもたちの命を守り、学びを絶やさないために、SVAはより一層困難な状況にある人々へ寄り添い、活動を続ける必要があります。

SDGsとしての「絵本を届ける運動」の取り組み

SVAは、どんな状況で暮らす子どもたちにも、絵本を通して知らない世界を知る気持ち、時間を忘れて夢中になる楽しさ、たくさんの物語や言葉を知る喜びに出会ってほしいと願い、絵本が不足している国や地域に、日本から現地の言葉のシールを貼った絵本を20年間届けてきました。

そのような中、2015年に国連で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されました。「誰一人取り残さない」持続可能な社会作りが掲げられていますが、それはどのような社会なのでしょうか。そのヒントは、SVAの活動現場で見ることができます。

「死ぬまでに自分で本を読んでみたい」そう話すのは、カンボジアの農村で暮らすおばあさん。このおばあさんは、学齢期は貧困のため、その後はカンボジア国内の内戦から命を守るために逃げる日々を送り、戦争が終わった後は、家族を養うために懸命に働いた結果、学校に通うことができませんでした。

おばあさんに「どんな本を読みたいのですか?」と尋ねたところ、「仏教書が読みたい」と話してくれました。おばあさんは毎朝お寺にお参りに行くのが日課ですが、いつもお経を唱え、ご住職のお話を聞くだけでした。周りの人たちのように、自分で書物が読めたらもっとお釈迦さまのことが理解できるのにと、長年思い続けていたそうです。このおばあさんは、SVAが開催した識字教室に通い、皆勤賞で卒業しました。今では図書館で絵本を借り、文字を指でなぞりながら、読むことができるようになりました。学校に通うことができなかった大人にとって、絵本は学びを続けるための支えになっています。

SVAの教育文化支援活動は、SDGsの目標四「質の高い教育をみんなに」を達成することに直接寄与しています。そして、このSDGs達成は日本で暮らす私たち一人一人が達成に貢献する役割を担っています。

「絵本を届ける運動」はこの目標達成に近づくための具体的な活動のひとつとして、毎年200を超える企業、団体、また全国のご寺院さま、檀信徒の皆さま、地域の皆さまにご参加いただいています。これまでに届けた絵本は、268タイトル、33万316冊にも上ります。

SVAが長年続けてきた活動は、数えきれない人々の学びと人生を支えてきました。それができたのも、SVAを通して多くの日本の方々の思いが活動地の人々に届いた結果です。

このようなつながりこそが、まさしくSDGsが目指す、一人一人が参画して作る未来なのではないでしょうか。そして、その未来とは、SVAの理念である、人間の尊厳と多様性を尊び「共に生き、共に学ぶ」平和(シャンティ)な社会の実現そのものだと思います。

2030年までに、すべての目標を達成することはとても大きな挑戦ですが、一人一人が行動すれば、実現したい未来に近づけることを信じています。SVAが活動する地域では、たくさんの人が絵本を待っています。一冊でも多く子どもたちに絵本を届けることができるよう、皆さまのご参加をお待ちしています。

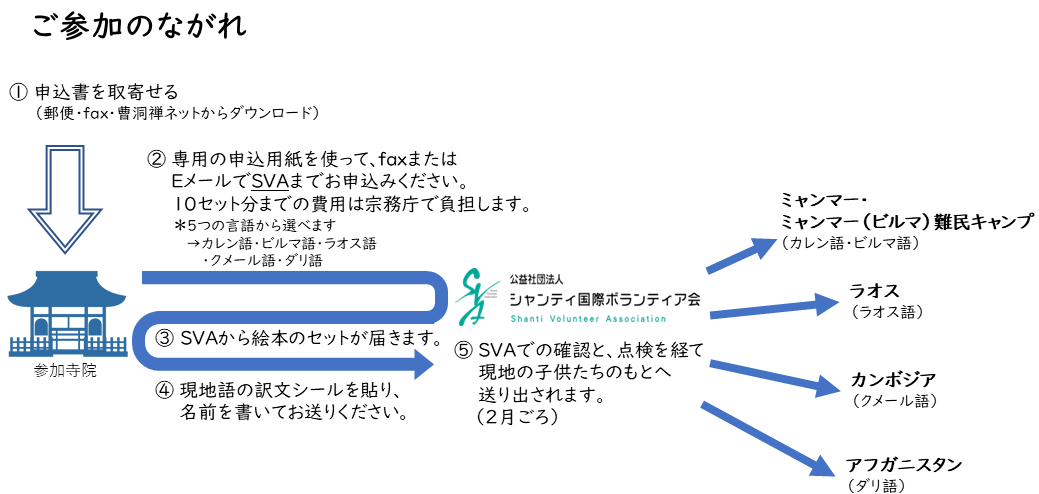

申し込みから参加の流れ

- 申込用紙は、こちらよりダウンロードし、必要事項をご記入の上、SVA宛にFAXで送信してください。または教化部企画研修課にお問い合わせいただければ、申込用紙をお送りします。

- 申込後1ヵ月以内に絵本セット(絵本、訳文シール、説明書、あいうえお表)が届きます。

- 現地語の訳文シールを切り、絵本の日本語の上に訳文シールを貼ります。

- 完成した絵本をSVA東京事務所に返送します。費用の負担について 1セットの参加費用は2500円です。1ヵ寺につき10セットまで宗務庁が費用を負担します。10セットを越えた分の請求書は絵本セットに同封します。また、絵本をSVA東京事務所に返送する送料はご負担いただきます。

SVAの活動地で絵本がどのように活用されているか

〇読み聞かせ

〇読み聞かせ

絵本は、子どもたちが学校や図書館で自由に読むだけでなく、先生が学習教材として授業の中で使用する他、図書館員や青年ボランティアなどがおはなし会で読み聞かせを行う際に活用されます。

〇学校・図書館への絵本の配架

活動地の公共図書館や小学校、コミュニティ図書館などに届け、配架されます。

〇移動図書館活動

移動図書館車、バイク、人の手で図書室がない地域を巡回し絵本を読む機会を作っています。子どもだけではなく、地域の大人にとっても絵本を手にする楽しみな時間となっています。

〇研修

図書館に行ったことがない、絵本を見たことがない先生も多くいます。SVAでは、研修の中で、子どもの成長にとって絵本がなぜ必要なのかという理論や、絵本を使った読み聞かせ方法、絵本の管理方法などを伝えています。絵本が子どもたちの手に渡るためには、子どもの学びを支える大人の理解が欠かせません。

ぜひ、動画「本の力を、生きる力に。」をご覧ください。

絵本がアジアの子どもたちへ届くまで

毎年、必要な冊数や絵本のタイトルは変わります。各国で行っている事業の対象年齢が異なるため、必要な絵本タイトルも異なります。

例えば、ミャンマーでは小学校の図書室を整備する活動を行っています。そのため、偉人の伝記や科学の絵本など、学べる要素が強い絵本が求められます。カンボジアでは、幼児教育を普及する活動を行っていますので、必要とされる絵本は、赤ちゃん向けの絵本や、文字の少ない絵本など、就学前の子どもたち向けの絵本が中心です。また、学校に行くことができなかった大人も絵本を手にします。難民キャンプでは、戦闘から逃れてきた人も多く、心に寄り添ってくれるやさしい絵本、平和のメッセージが込められた絵本なども必要とされます。

このように、国の状況、絵本を手にする人たちの背景にあわせて、毎年絵本を選んでいます。

絵本の選定が終わると、出版社に著作権の申請を行います。日本語の文字の上にシールを貼ることは、できあがった作品に手を加えることですので、絵本の著者や画家、出版社に許可をいただいてはじめてシールを貼ることができます。大半の場合、活動に理解と共感をいただくことが多く、ご快諾いただいています。

この手順が終わると、シール作りが始まります。子どもから大人までが参加する取り組みですので、どうしたら参加いただきやすいか工夫しながらシールを作ります。

準備が整ったら、申し込み受付開始です。毎年1月から10月末まで、申し込みを受け付けています。11月以降は、SVA東京事務所に戻ってきた絵本を一冊一冊確認します。貼り間違いがある場合は、修正を行い、なるべく新品に近い状態の絵本に仕上げます。確認が終わった絵本から箱に詰め、船に乗せる準備を進めます。

200箱以上の段ボールに詰まった絵本は、毎年2月頃、船便や航空便で各国へ届けます。各国のSVA事務所に届いた絵本は、その後研修を受けた先生が待つ学校や図書館に届けられます。

このようにして、たくさんの人の手を渡り、絵本は日本から遠く離れた難民キャンプやアフガニスタンの学校の子どもたちの手に届いています。

最後に

新型コロナウイルスの感染拡大により、生活や働き方においてもオンライン化が進む中ですが、絵本のページをめくり、おはなしへの想像力をかきたてる絵本は、教育の機会を広げ、子どもたちが生きていくための力を育み、子どもたちの心に寄り添います。難民キャンプなど、限られた環境の中で暮らす子どもたちにも世界を広げるお手伝いをします。

SVAは絵本の持つ力と、日本の皆さまの思いを、より多くの子どもたちに届けたいと思っています。これからも、皆さまと一緒に歩んでまいりたいと思いますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。(教化部企画研修課)

〇お申し込み

シャンティ国際ボランティア会「絵本を届ける運動」係

電 話:03-6457-4585

fax :03-5360-1220

email:ehon@sva.or.jp

〇お問合せ

曹洞宗宗務庁教化部企画研修課

電 話:03-3454-5415

fax :03-3454-5449

email:kikaku@sotozen.jp