令和2年度「寺族研修会」はSDGsについて学びます

寺院において住職とともに檀信徒教化に努める寺族の資質向上のため、「寺族研修会」が毎年、全国の宗務所で開催されています。

令和2年度の全国統一テーマは「楽しく学ぼうSDGs~「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す17の目標」です。

講義内容はテキスト「『寺族研修』No.41’20」に28ページの紙幅で掲載されていますが、SDGsの概要と趣旨、具体的な17項目のゴールについての目標と現状、曹洞宗の教えとSDGsとの関わりなどについて、イラストや写真などを用いてわかりやすくまとめられたものです。

「誰一人取り残さない」世界の実現を目指して、私たち一人一人に何が出来るのか。座学の聴講に限らず、グループワークやディスカッションなどを通じて、参加者同士が積極的に、主体的に学び、考え、日常の実践に繋げられる研修を目指して進めていきます。

講義の趣旨は、以下<テキスト序文>の引用をご覧ください。

令和2年度寺族研修会

「楽しく学ぼうSDGs~「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す17の目標」

はじめに

長い長い人類の歴史の中で、科学の発展や技術の進歩によって、私たちは過去に類を見ない、恵まれた時代を生きています。

長い長い人類の歴史の中で、科学の発展や技術の進歩によって、私たちは過去に類を見ない、恵まれた時代を生きています。

また先進国とよばれるこの国で生活する私たちの多くは、安全で、快適で、豊かな生活を享受しています。

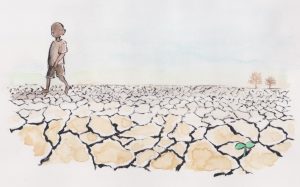

しかし同時に世界には、貧困や飢餓に苦しみ、病気や争いの恐怖に怯えながら暮らす人々が大勢います。教育や医療、一滴の飲み水でさえもままならない人々が大勢います。同じ時代に、同じ「地球」という、かけがえのない星に住む私たち。自分では選べないのに、生まれた場所や性別によって、運命は大きく変わってしまうのです。

苦しみを抱える人々の存在を知った時、私たちは何を思い、考えるでしょうか。

苦しみを抱える人々の存在を知った時、私たちは何を思い、考えるでしょうか。

地球の反対側に住む一人の少女を、自分とは関わりのない存在として見るでしょうか。

それとも、彼女の苦しみを自分の悲しみとし、彼女の安らぎを自分の喜びとして受け止める事が出来るでしょうか。

これは今、仏教の信仰者として生きる私たちに与えられた、大きな課題です。

過去を振り返り、未来を見据えると、人間は自らの繁栄のために、様ざまなものを消費してきました。

生活の場を広げるために森林を切り開き、燃料を得るために石炭や石油を採掘し、食べるために、衣服を作るために、多くの動植物を犠牲にしてきました。

そして今でも、より豊かな生活を目指す欲望の連鎖の中で、際限のない消費が繰り返されています。

資源の枯渇、砂漠化、干ばつ、度重なる災害と気候変動、地球という場所は、破綻寸前のところまできてしまっています。

50年後、100年後、子供たちはどんな場所で、どんな顔で暮らしているでしょうか。

自然と調和した、穏やかで豊かな生活を送れているでしょうか?

それとも、苦しく辛い日々を送っているのでしょうか?

未来へつながる一歩が、私たちの今の行動にあるとすれば、私たちは今、何をどうすべきでしょうか。

SDGsを学ぶ中から世界の現状を知り、自ら考え、実践できる方法を共に考えていきましょう。