【人権フォーラム】『宗報』にみる戦争と平和 9 ―アジア太平洋戦争開戦時の高揚感と宗教の総力戦―

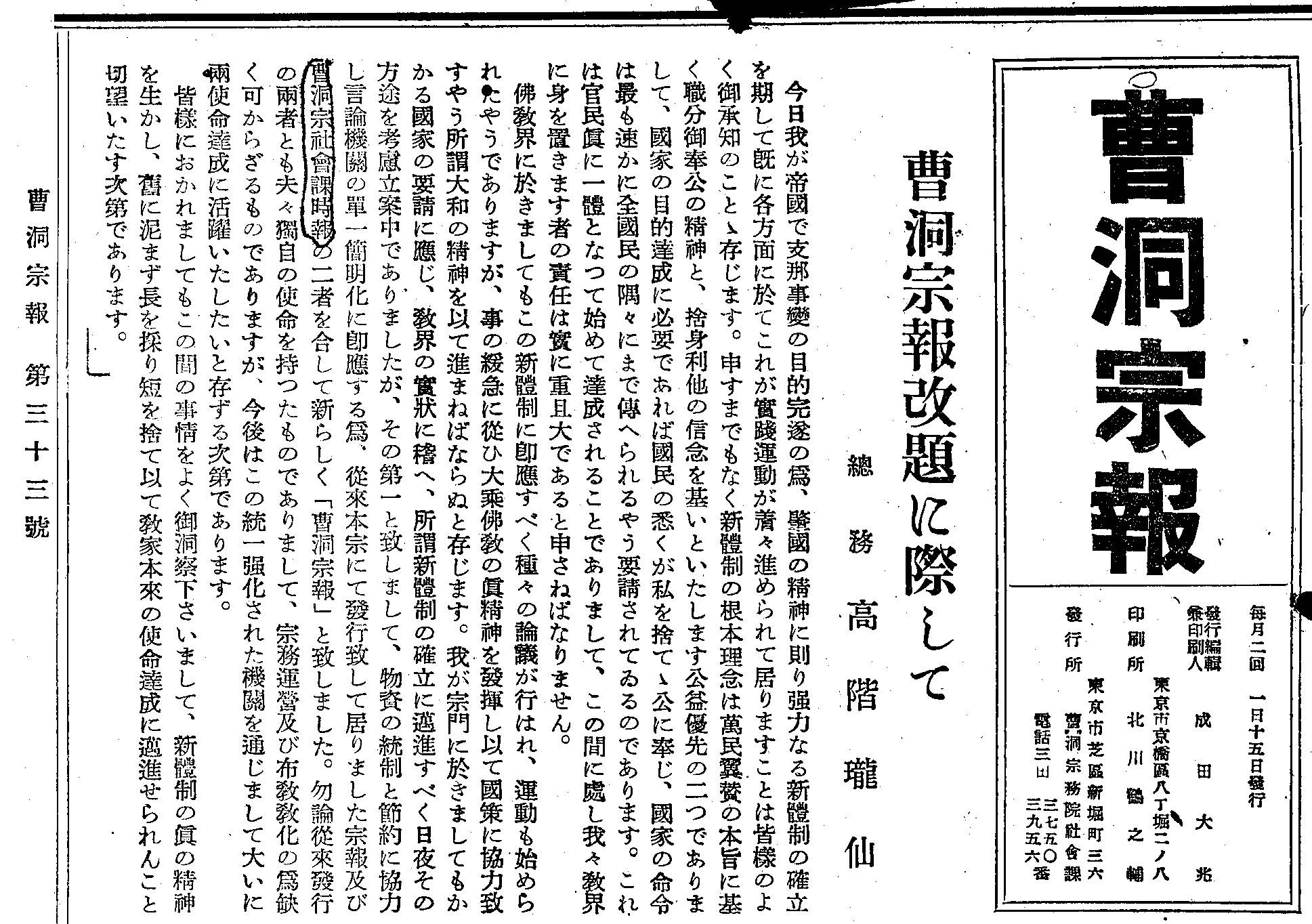

『宗報』廃刊 改題『曹洞宗報』へ

国家による総力戦体制が、民間のあらゆる活動や庶民の生活の隅々までを統制していく中、出版物もその例外ではありません。

1896(明治29)年12月に創刊された『宗報』は、1940(昭和15)年9月には1038号の発行を重ねていました。

ところが、同年10月1日からは、曹洞宗務院は従来の『宗報』を廃刊し、『曹洞宗報』と改題して、その掲載記事を一新します。

なぜこの時期に改題したのかの事情については、高階瓏仙総務の巻頭言「曹洞宗報改題に際して」に次のようにあります。

我が宗門に於きましてもかかる国家の要請に応じ、教界の現状に稽(かんが)へ、所謂新体制の確立に邁進すべく…〈中略〉…物資の統制と節約に協力し言論機関の単一簡明化に即応する為、従来本宗にて発行致して居りました宗報及び曹洞宗社 会課時報の二者を合して新らしく「曹洞宗報」と致しました

新『曹洞宗報』は教団の自発的な改題というよりは、国家総動員体制中の統制経済の強化に順応協力するために実施されたようです。

本欄前号記事で取り上げましたように、以前は明治期からの『宗報』と1938(昭和13)年2月から刊行された『曹洞宗社会課時報』二つが曹洞宗の機関誌となっていました。

前に引用した巻頭言にありますように、これら2種類の機関誌を、「物資の統制と節約に協力し言論機関の単一簡明化に即応する為」に合体して、『曹洞宗報』と改題しました。

『曹洞宗報』創刊号にもかかわらず、「第33号」という号数は一見すると不可解です。旧『宗報』から号数を引き継げば「1039号」となっているはずですが、ここでは「第33号」が創刊号数です。これは、『曹洞宗社会課時報』が前月に第32号まで発行されていたのを受けて、改題された新『曹洞宗報』は「第33号」から始まっているのです。

改題『曹洞宗報』は、二種類の旧機関誌の内容を合体して、「巻頭言」「興亜局便り」「職員任免」「住職任免」「法階補任」「教師補任」「曹洞宗務院告知記事」「諸寄付金領収報告」「賞典」「公示」「広告」等という目次構成になっています。

『曹洞宗報』の発刊の歴史には、まさしく戦時体制強化の影響が色濃く関係しているのです。

日米開戦への軌跡

15年戦争の起点となった満洲事変から日米開戦直前までの内外の戦争の軌跡を挙げてみます。

- 1931(昭和6)年 9月 満洲事変

- 1932(昭和7)年 3月 満洲国建国宣言

- 1933(昭和8)年 3月 日本国、国際連盟脱退

- 1937(昭和12)年 7月 盧溝橋事件 日中全面戦争へ

- 1938(昭和13)年 4月 国家総動員法公布 翌月施行

- 1939(昭和14)年 5月 日本陸軍ノモンハンでソ連軍と軍事衝突(ノモンハン事件)

8月 第二三師団壊滅 作戦中止

9月 ドイツ軍ポーランド侵攻 第二次世界大戦勃発

- 1940(昭和15)年 9月 日独伊三国同盟調印

- 1941(昭和16)年 6月 ドイツ軍ソ連侵攻(独ソ開戦)

7月 日本軍(主力は海軍)、南部仏印(フランス領インドシナ)進駐。米国態度硬化

8月 米国、石油の対日全面禁輸

11月 米国、対日最後通牒(ハルノート)

12月1日 日本国は御前会議にて対米英開戦決定

対米強硬論と決意なき開戦へ

日本の対米戦争は、軍国主義による政府や軍隊の独裁の結果と考えられてきました。

たしかに満洲事変以降の国家の国民統制や自由や基本的人権の抑圧その結果としての国家総動員体制は、有無を言わせないで、積極的に開戦に驀進していったようにみえます。

しかし、当時の日本の政府首脳や軍部中枢には、ドイツのヒットラーやイタリアのムッソリーニまたはソビエト連邦のスターリンのようなカリスマ的指導者は存在しません。とくに対米開戦にいたっては、巷間の強硬な開戦論とは裏腹に、軍や政府要人の実際の本音は「まったく気が進まない」といった状況だったようです。

開戦時の東条英機首相の最側近で開戦強硬論者とみなされていた佐藤賢了(1895~1975)陸軍軍務課長は、戦後次のような回想証言(海軍反省会証言)を残しています。

……独裁的な日本の政治ではなかった。だから(戦争を回避)出来なかった。戦争に入るようになった。こうした日本人の弱さ。国家を支配する首脳部。東條さんをはじめとする我々の自主独往の気力が足りなかったことがあの戦争に入った最大の理由だと私は思う。

佐藤だけではなく、開戦時の政府首脳と軍の中枢で、本気で「この戦争も勝てる」「開戦すべし」と考えていた人物は皆無だったというのが実態のようです。当時の日米の国力の差は少なく見積もっても80倍以上あり、とくに米国による対日石油全面禁輸措置の発動で、国内生産石油と備蓄燃料を合わせても需要見込みのごくわずかしか確保できていなかったのです。兵力がいくら優秀であってもこれでは戦争になりません。

それならばなぜ日本国は外交上のさまざまな選択肢を早くも捨てて、無謀とも言える日米開戦に突き進んでいったのでしょうか?

対米開戦にいたる当時の複雑な歴史を単純化できませんが、日本政府や軍首脳の「不決断」と「問題先送り」や政府や軍内部の「曖昧な融和協調・不干渉」が、次から次と本当は望んでいなかった結果をもたらしたことが分かっています。要するに、対米戦争は確固とした「決断」ではなく、決意なき開戦という側面もあるのです。

民間やマスコミは対米強硬論が優勢となり、今さら政府や軍がそれを止められないし、日中戦争等で戦死した数十万人の「英霊」に申し訳ないという心情もはたらいて、明らかに無謀な開戦に自らを追い込んでいったのです。

米国は1941(昭和16)年8月の石油全面禁輸措置の決定にひきつづいて、同年11月末、対日交渉の行き詰まる中で、コーデル・ハル国務長官による「合衆国及日本国間協定ノ基礎 概略」(通称「ハルノート」)が日本政府へ提示されました。

このハルノートで提起された米国側の具体的提案には「日本軍の、中国及び仏印からの全面撤兵」や「日独伊三国軍事同盟の実質破棄」を求めています。当時の日本政府の要望をことごとく退けた米国提案でしたので、日本はこれを米国の「最後通牒」と受けとめ、実質的に日米交渉はこれをもって決裂することになります。

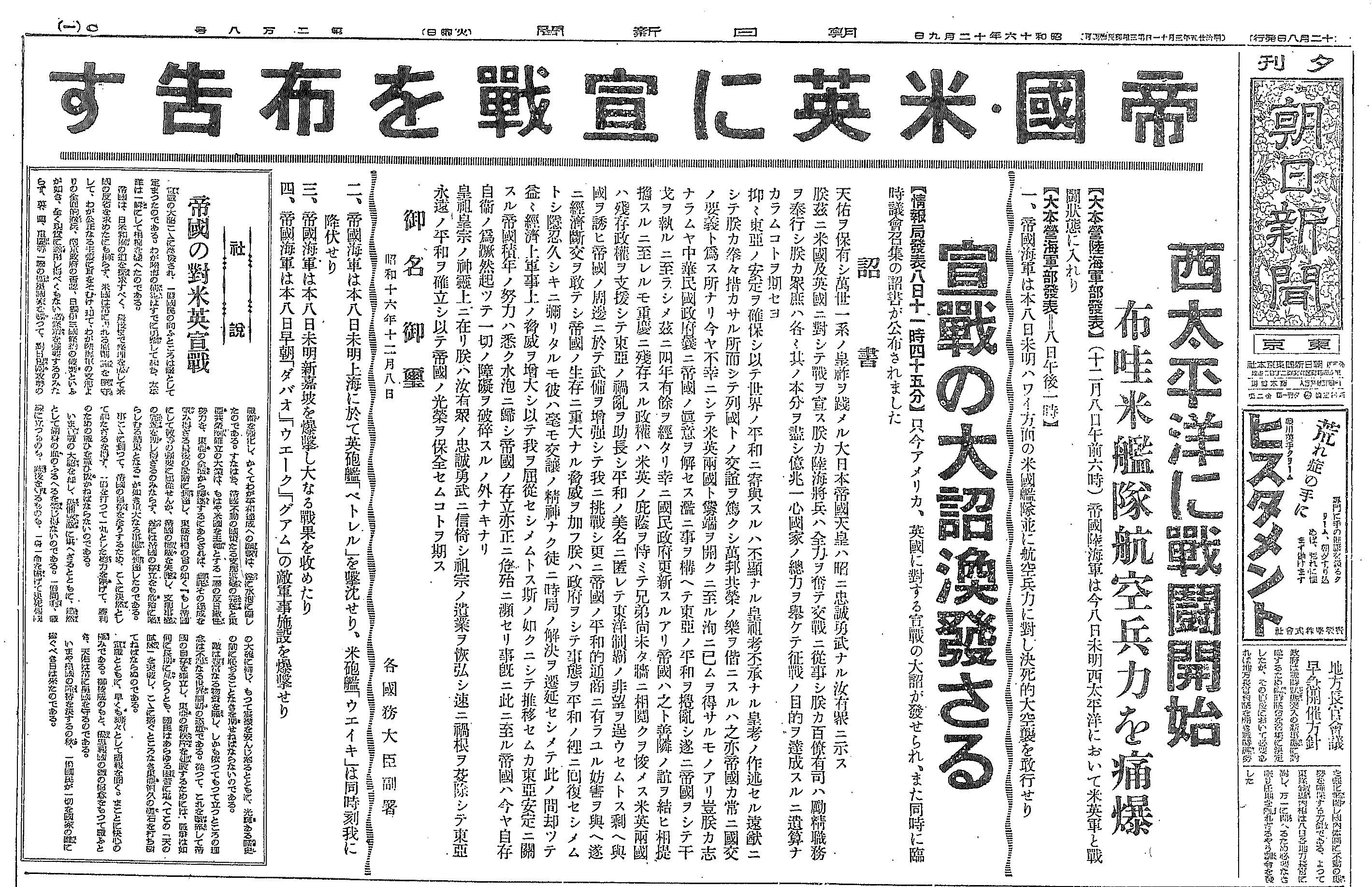

日本政府は1941(昭和16)年12月1日の天皇陛下臨席の御前会議において、対米英開戦を正式に決定しました。

1941(昭和16)年12月8日午前6時、ラジオ放送でチャイム音につづき、次のような臨時速報が繰り返されました。

臨時ニュースを申し上げます。

大本営陸海軍部12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は今8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れリ。

開戦時の曹洞宗と僧侶

アジア太平洋戦争が始まりました。

この戦争の名称は、12月12日の東条内閣の閣議決定により、「支那事變ヲモ含メ大東亞戰爭ト呼稱ス」ることになりました。

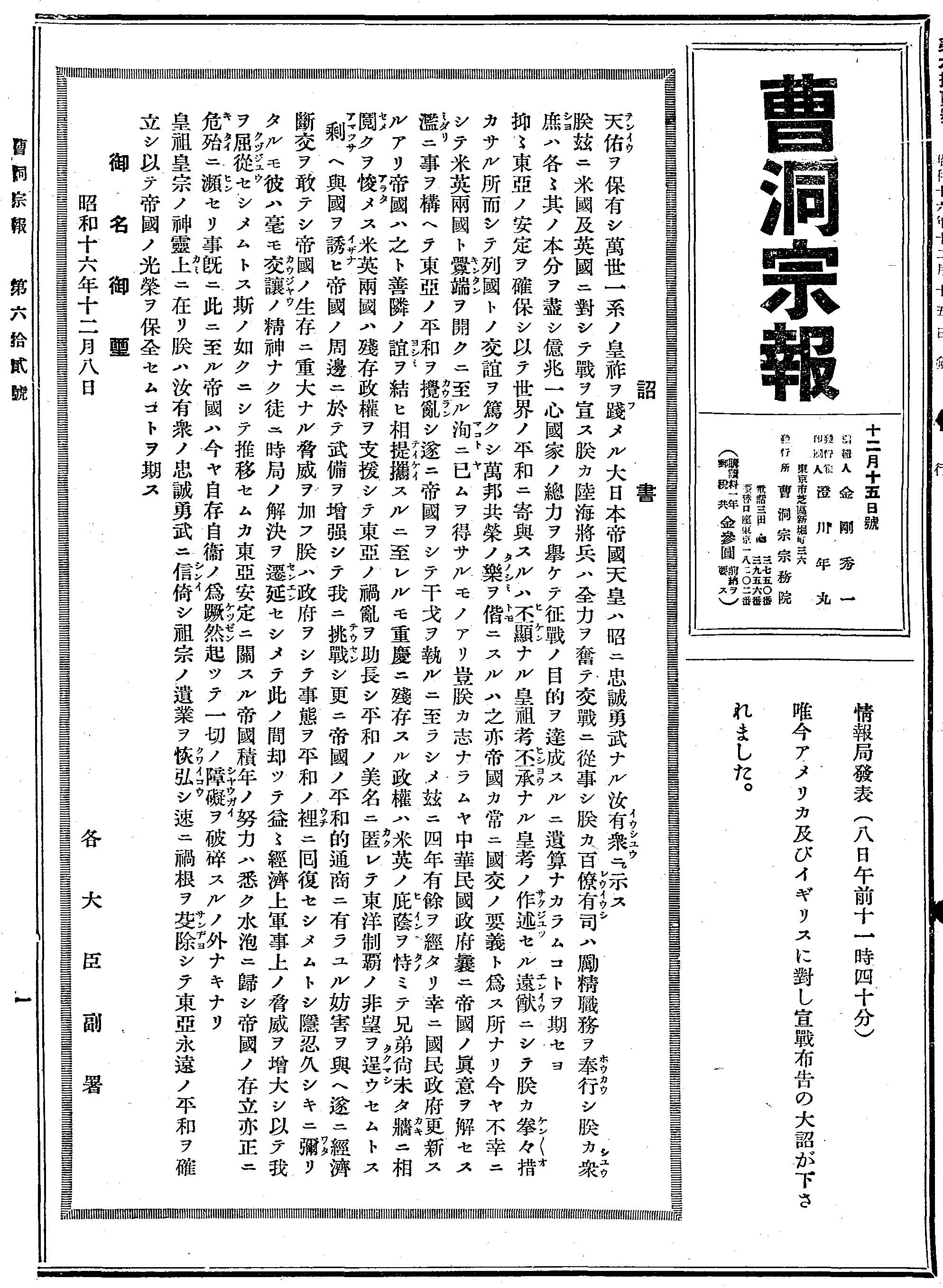

12月8日開戦の直後、『曹洞宗報』第62号(1941年12月15日発行)巻頭に、8日の「(対米英宣戦布告)詔書」が掲載されました。

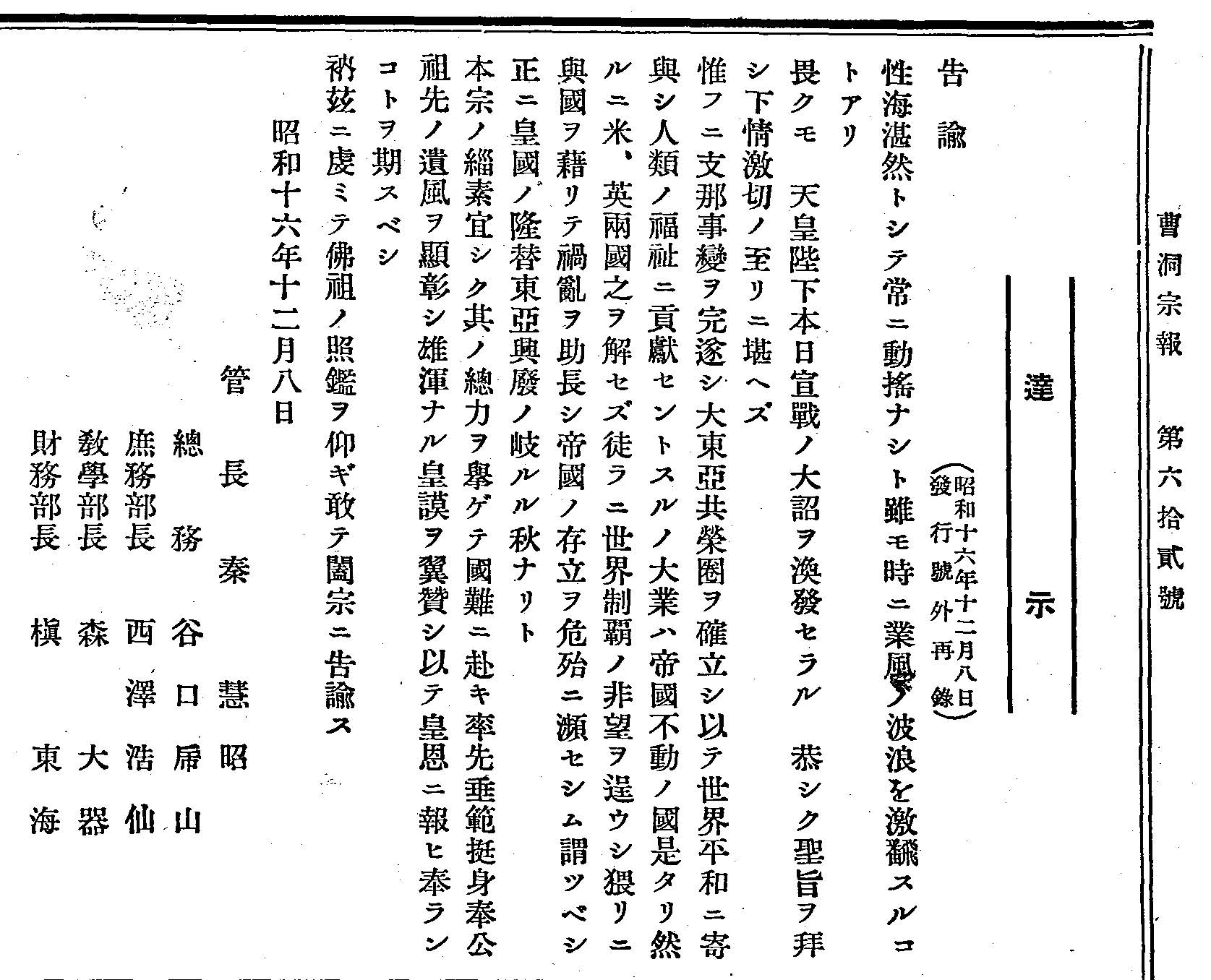

この宣戦詔書を受けて、管長と総務以下内局連名で、「(宣戦ノ大詔奉戴ニ関スル)告諭」が、同じく『曹洞宗報』第62号に達示されています。

告諭 (昭和16年12月8日発行号外再録)

性海湛然トシテ常ニ動揺ナシト雖モ時ニ業風ノ波浪を激翻スルコトアリ

畏クモ 天皇陛下本日宣戦ノ大詔ヲ渙発セラル 恭シク聖旨ヲ拜シ下情激切ノ至リニ堪へズ

惟フニ支那事変ヲ完遂シ大東亜共栄圏ヲ確立シ以テ世界平和ニ寄与シ人類ノ福祉ニ貢献セントスルノ大業ハ帝国不動ノ国是タリ然ルニ米、英両国之ヲ解セズ徒ラニ世界制覇ノ非望ヲ逞ウシ猥リニ与国ヲ藉リテ禍乱ヲ助長シ帝国ノ存立ヲ危殆ニ頻セシム謂ツベシ正ニ皇国ノ隆替東亜興廃ノ岐ルル秋ナリト

本宗ノ緇素宜シク其ノ総力ヲ挙ゲテ国難ニ赴キ率先垂範挺身奉公姐先ノ遺風ヲ顕彰シ雄渾ナル皇謨ヲ翼賛シ以テ皇恩ニ報ヒ奉ランコトヲ期スベシ

衲茲ニ虔ミテ仏祖ノ照鑑ヲ仰ギ敢テ闔宗ニ告諭ス

昭和16年12月8日

管 長 秦 慧昭

総 務 谷口乕山

庶務部長 西澤浩仙

教学部長 森 大器

財政部長 槇 東海

対米英戦争の端を開くに当り、「世界平和寄与」と「人類の福祉貢献」という日本国の方針が理解されず、米国と英国が「世界制覇」の野望により、日本を危機に陥れることに対抗するという詔書の趣旨を再説敷衍しつつ、この国難にあたり「率先垂範挺身奉公姐先ノ遺風ヲ顕彰シ……以テ皇恩ニ報ヒ奉ランコトヲ期スベシ」と全宗に告諭するものです。この告諭の文体は、第一次世界大戦参戦時のそれよりもむしろ日露戦争開戦時の対露宣戦詔書奉戴の教諭に酷似しています。世界を相手に戦端を開くことへの一種の高揚感が感じ取られるものです。

この告諭を達示している『曹洞宗報』第62号には、このほかに

△宗達甲第15号

宣戦ノ大詔渙発ニ関シ達示 昭和16年12月8日

△告示第45号

曹洞宗戦捷祝祷法会執行 昭和16年12月8日

△雑報

宣戦の大詔渙発に関する文部省訓令 昭和16年12月8日

△雑報

宣戦の大詔渙発に関する大日本仏教会声明書 昭和16年12月10日

△雑報

宣戦の大詔を拜して(告諭を体して)総務告示 昭和16年12月15日

△興亜局情報

愛国機献納者発表其他に就いて

昭和16年12月15日

等の開戦関連記事が目白押しです。

開戦日と仏教徒意識

たまたま12月8日(日本時間)が対米英開戦となったことについて、谷口乕山総務による告示(『曹洞宗報』第62号前掲)では、

本日は釈尊成道の吉辰に当り、菩提樹下金剛座上にあって世界人類を苦悩より解放する大宣言のなされた日として仏教徒にとって最も意義深き日であります。精神的に人類を更生せしめた黎明が、たま〳〵東亜十億解放の黎明と期せずして一致したのであります。釈尊は「正覚を成ぜざれば此の座を立たじ」と仰せられて一切の魔軍の克服に対せられ、端然として微動だもせられなかったのであります…〈中略〉…丁度帝国今日の毅然たる態度に相応して居ります

と述べ、開戦が釈尊成道の記念すべき日に一致したことを喜び、「東亜十億解放の黎明」とまで言い切っています。あわせて、釈尊が対峙した魔軍を米英の「利己的・個人的野望」に見立てて戦勝を確信する告示になっています。

曹洞宗にとって対米英開戦は、もはや世俗社会の出来事ではなく、仏教的な意義をも付与された総力戦そのものだったのです。

さて、このような仏教徒意識と重なった開戦認識は曹洞宗だけのものではなく、他宗派でもひろく語られていたようです。たとえば、臨済宗の市川白弦師は『仏教における戦争体験』(『市川白弦著作集』第4巻・235頁)の中では

12月……(8日) 午前6時臨時ニュース「大本営発表、帝国陸海軍は、今8日未明、西太平洋において、米英軍と戦闘状態に入れり」。釈尊成道会に学生とともに随喜、楞厳行道中にサイレンの吹鳴をきく。臨時ニュース、真珠湾攻撃戦果発表。対米英宣戦詔書。マレー沖開戦。香港・グアム・ウェーク島占領。マレー半島・フィリピン上陸。仏教界、釈尊成道会に戦争に突入したことを喜び、米英降伏は涅槃会の日であろうと、などと予言した。

とあります。1937(昭和12)年盧溝橋事件からあった厭戦気分は、一挙に高揚感と開放感に転じました。

高揚感 当時のマスコミと文化人

仏教界のこのような高揚感は、特殊な反応だったのでしょうか?

当時のマスコミ(新聞・ラジオ放送・刊行が許された雑誌等)の紙面や音声は、好戦的な雰囲気一色で覆われました。そもそも反戦とか反軍的な意見だけでなく、戦争への嫌悪や懐疑そのものが禁止されていた時代です。

比較的自由にものごとを見、表現してきた文学者たちもその例外ではありません。

作家の伊藤整は真珠湾攻撃のニュースを聞き、夕刊を買うため新宿へ出かけた。混雑したバスの中で〈いよいよ始まりましたねと言いたくてむずむずするが、自分だけが昂ふんしているような気がして黙っている〉と、高揚感を吐露している

……

詩人の高村光太郎はこの日、大政翼賛会中央協力会議に出席していた。エッセー「12月8日の記」に〈世界は一新せられた。時代はたった今大きく区切られた〉と、開戦の感激を書き留めている。

……

中国文学者・評論家の竹内好は真珠湾攻撃直後の日記で〈支那事変に何か気まずい、うしろめたい気持ちがあったのも今度は払拭された〉…と記した

……

評論家の小林秀雄は開戦の日、文芸春秋社で宣戦詔勅奉読を直立して聞いた。〈眼頭は熱し、心は静かであった。畏多い事ながら、僕は拝聴していて、比類のない美しさを感じた〉。さらに海軍の戦果を「名人の至芸」とたたえた

……

当時11歳だった作家半藤一利さんは、開戦によって〈晴れ晴れとした爽快さのなかに、ほとんどの日本人はあった〉(真珠湾の日)と振り返る

以上は「毎日新聞」2011年11月30日記事「運命の12・8 作家らはどう記したか」を抜粋しました。

反戦作家や厭戦的な文章を書く人は、容赦なく投獄されている時代ですから、彼らがこのような発言や文章を記しているからといって、驚くことはありません。当時の宗門だけではなく、日本社会全体が対米英開戦について、「高揚感」や「興奮」「感激」そして一種の「爽快感」などの気持ちで受けとめていたことが分かります。

しかし、この戦争がいったい何をもたらすのかは誰も考えようとはしませんでした。

(人権擁護推進本部記)