【人権フォーラム】『宗報』にみる戦争と平和 7 ―仏教界が国定教科書を削除・改訂に追い込んだ―

不敬語句の削除「諭達」

1936(昭和11)年2月、曹洞宗は「(両山貫首及管長ニ対スル尊称誤用ニ関スル)諭達」を発令しました。この諭達では「猊下」等の尊称を改称し、さらに『得度略作法』の文言の一部を削除すべきことが指示されています。前回の記事「昭和11年の不敬語句削除『諭達』とその背景」ではこの経緯を紹介しています。

さて、満洲事変以降、日本社会全体が、次第に好戦的な雰囲気に飲み込まれていく中で、極端な国家主義的思潮は、国家機関とその官僚が広く受け容れていた常識ですら「反国体的」(あるべき国家の根源・主体に背く)であるとして、排撃していくことになります。この象徴的な事件が美濃部達吉の天皇機関説を政府自らが断罪した「国体明徴声明」でした。

前回記事でも述べましたように、この「諭達」発令の背景には、この国体明徴声明の動向があったことは確かですが、それが何ゆえに宗門の「不敬」語句の摘発や自主規制にまで及んだのかということになりますと、よく分からないことが多すぎます。

およそ歴史的事件というのは、世界や時代という大きな流れから直接起こるということではなくて、それを惹起させる小さな個々の出来事やそれに関わる人々の思惑から発生すると言ってよいでしょう。その意味では、政府の国体明徴声明だけが曹洞宗の不敬語句削除「諭達」の発令に直結したとは言い切れません。唐突な印象の否定できない諭達がなぜこの時期に『宗報』に掲載されたのかを解明する、とても興味深い記事を発見しました。

新年祝賀会事件

『教学新聞』第1081号(1936<昭和11>年2月7日発行)所載の記事「慌てたり矣! 大宗団! 所謂不敬用語禁止の曹洞宗の諭達に非難」には、次のような事情を報じています。

「毫も不敬に類する問題は惹起しなかったにも拘らず、突如としてかゝる諭達を発したといふことは教団の尊厳を維持する上に於て甚だ軽率であるといふので各方面から非難の声が挙ってゐる。曹洞宗でそもそもこの問題を取り上げるに至った動機と観るべきものは、最近の国情が国体明徴の叫びによって極度にファッショ化し日本基督教の一大転向を始め官憲の大本教に対する峻烈な検挙に脅えた宗教各教団が、徐々に時流に迎合する態度を執りつつあることは最近に於ける特異な事象であるが、曹洞宗も亦その流れに乗って従来慣習上使用してゐた所謂不敬に類する辞句の使用を禁止する意図を有してゐたところへ、過般駒澤大学に於て鈴木管長臨場のもとに挙行された新年祝賀式の際、偶々二松学舎教授、同学講師橘純一氏が『管長猊下御親臨』の辞句を問題化したゝめ急遽これが禁止諭達を発するに至ったものである」

この報道記事によれば、前述のとおりに、当時の「国体明徴」運動と急速なファシズム化が諭達発令の背景にあったことが分かりますが、さらに重要な出来事に触れられています。

それは1936年1月、駒澤大学新年祝賀会で曹洞宗に対して公然と異議が表明されたのです。大学主催のこの新年祝賀会には鈴木天山新管長が来賓として出席しています。橘純一氏は、鈴木管長を前に「管長猊下御親臨」の言葉に不敬の疑いありと問題提起したのです。

橘純一の「猊下」敬称廃止論

橘純一とはどのような人物なのでしょうか? なぜこのような行動に及んだのでしょうか? 橘純一(1884~1954)は、当時、二松学舎専門学校教授、東京商科大学・駒澤大学・立正大学等講師。専門は上代国文学研究と神話研究、国語解釈であり、特に『徒然草』の体系的な通釈を通した、実証的な研究を得意としました。1936年には私的研究会「国語解釈学会」を創立し、機関紙『国語解釈』を主宰・創刊しています。

その実証的な研究スタイルとは異なり、彼自身の学問の系統およびその性向は、情熱的で、直情径行、義侠心に富んでいたとも伝えられています。特に彼の名前を有名にしているのは、当時小学校教科書に掲載された『源氏物語』について、「不敬の書であるから削除すべし」と主張したことです(有働裕「橘純一による『源氏物語』批判」1997年参照)。いわゆる「不敬」に当たる字句や傾向について、専門の国文学以外にも盛んに発言していた人物です。

橘は新年祝賀会に大学講師として参加していたのでしょう。その場で使用された「管長猊下御親臨」等の表現を不敬であると問題化したことが、どうやら1936年2月の「(両山貫首及管長ニ対スル尊称誤用ニ関スル)諭達」発令の直接的な動機となったようです。

しかしこの情報は『教学新聞』報道記事に見出されるのみで、果たして本当の事実かどうかは分かりません。

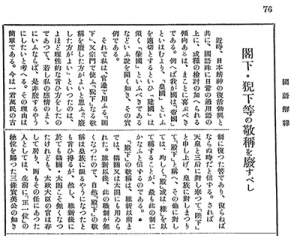

『国語解釈』2月創刊号(1936年2月)の「国語と社会」コラムに「閣下・猊下等の敬称を廃すべし」と題する論評が掲載されています。直接の記事署名はありませんが、個人雑誌の傾向が強い(有働前掲書)ことと、その特異な内容から橘当人執筆の記事と思われます。

「近時、日本精神の復活勃興と共に、国語殊に日常の通用語の上に、或種の検討の加へられる傾向あるは、まことに喜ぶべきである……〈中略〉……それで私は、官辺で用ふる『閣下』、又宗門で使ふ『猊下』なる敬称を廃した方がよいと思ふ。……〈中略〉……今、維新当時に於けると同等或はより以上、皇室御尊厳の自覚を我等の心に呼び醒すならば『閣下』『猊下』の敬語としての構成は、『陛下』と申す語の構成に甚だしく近似するもので、かくの如き敬称の通用は、『陛下』と申す語の特異の尊厳感を曖昧ならしむるかの感なきを得ない……〈中略〉……『猊下』は……『猊座下』の略で、猊座は仏菩薩の座すべき座床なるを、後世転じて一宗の碩德を敬称するに用ひ、今は各宗の管長の敬称に用ひるといふ私はこゝに多言するを欲しないが、かくの如き敬称の発生は、果して仏意にかなふものであるかを疑ふ。殊に『ゲイカ』の発音の『陛下』に近似するものあるは私の甚だ不満とするところである……〈中略〉……此の意義に於て、『猊下』は『閣下』に於けるよりも、一層之を廃すべき理由ありと信ずる」

(76~77頁)

この記事では、まさしく一宗管長の敬称に「猊下」を慣用することは、天皇「陛下」と近似し「皇室尊厳」を曖昧にさせるものと断じ、廃止すべきであると主張しています。

駒澤大学新年祝賀会における橘と伝えられる発言とまったく同一の趣旨ですので、「教学新聞」記事は事実を伝えていることが分かります。

さらに、これには橘自身による後日談が加わります。

『国語解釈』3月号(通巻第2号・1936年3月)の「国語と社会」欄には「『閣下・猊下』の後記」「宗門覚醒の先駆」が掲載されています。特に後者記事では曹洞宗当局の不敬語句削除「諭達」発布について具体的に述べられています。

「『管長猊下御親臨』とか、『管長猊下に拜謁する』とかいふ言葉遣ひは、各宗門では久しく用ひて来た慣例であると聞くが、慣例であっても、不穏な用語は断然改めてほしいものである。それにつき此の頃欣快な報を得た即ち此の程、曹洞宗々務院ではこれら、畏きにあたりに用ひさせらるべき用語と紛らはしいものを一括して、爾来(じらい)之を用ひてはならぬといふ宗令? を出すことに決定したとのことである。或は既に宗報を以て布達されてをるかも知らぬ。これは現時の仏教が、国家的意識に目ざめて来た一現象としてかなりに注意すべき事である……〈中略〉……曹洞宗今回の大英断は自宗を堕落の危険より救ふのみならず、延いて諸宗門の自覚を促し現代仏教更生の端をなすものと信ずる。私は他宗に率先して此の美挙に出でたる曹洞宗当局に対して深厚なる敬意を表すると共に、他宗門が競って之に倣はんことを切望してやまない」(65~66頁)

橘自身が公然と問題提起した「猊下」「御親臨」「拜謁」等の宮中類似用語について、その指摘を受けた宗門当局がいち早くその使用を禁止したことを歓迎しています。すなわち橘は「欣快」「国家意識に目ざめて来た」「大英断」「現代仏教更生の端」そして「美挙」などの表現によって、曹洞宗が不敬語句削除・改称において他宗派の模範となっているとまで激賞しているのです。

橘の大学新年祝賀会での問題提起が、この「諭達」発令の直接の契機になったことは、当事者のこの文章で明らかです。

しかしながら、なぜに、それもこの時期に、この人物が、曹洞宗はじめ仏教界全体に不敬語句の一撃を敢行したのかという事情については、もっと掘り下げてみる必要があります。実はその背景には、驚愕すべき先行事実があったのです。

漢文教科書「不敬」語句削除運動

前掲の橘論評「閣下・猊下等の敬称を廃すべし」(『国語解釈』創刊号)には、第6回日本全国仏教大会(東京・1935〈昭和10〉年11月)の会長にまつわる場面を採り上げています。

「頃日、日本全国仏教大会とか称する会合があり、その会長を勤められた岩井某氏が、其学校に来られて一場の訓話をせられた。その折某校々長は岩井某師を紹介するとて、『岩井猊下が御親臨あらせられ……』と言はれたとか伝聞した。果して然りとすれば、諸君は如何に感ずるか知らず、私は、その敬意の表現が過分にして、寧ろ倫を失するに近きを思ふ」

(77頁)

宗門学校の講演に関連して、「猊下」「御親臨」等の宮中類似用語が使用されていることを、橘は「過分」で「倫を失する」ことだと非難しています。橘がこの仏教大会をことさらに問題にしているのには、ある特別な理由があります。それはこの大会で決議された大会決議文に、国文学者・橘氏が敏感に反応したからなのです。

その大会決議とは、「不敬」語句が載っているとされていた漢文教科書の削除を政府に要求する内容でした。橘が専任教員を勤めていた二松学舎には、国文学や漢文学の分野で教科書執筆に関係していた同僚もいたと思われます。それだけに仏教者たちが文教問題にまで干渉していると橘も不快に感じていた出来事がありました。

なんと当時の伝統仏教教団がこぞって、国定教科書の「不敬」語句削除運動を展開していたのです。全国仏教大会の第2日目(11月5日)教育部会では、熊本仏教護国団提出の議案が審議され、次のような部会決議がされています。

「一、『新修漢文』中の不敬句削除を文部省へ上申すること(提出、仏聯熊本支部)は可決して同部会は簡野道明氏の『新修漢文』第二版第四巻(明治書院発行)の88頁―89頁に亘る『和気清麿(ママ)(ママ)〈麻呂〉』論中の不敬文字を削除せしむるやう文部大臣に請願すること」(「中外日報」第10864号・昭和10年11月7日発行」)

この部会決議は翌日の仏教大会第3日目(11月6日)総会に上程され、

「熊本県提出の「『新修漢文教科書』中の不敬字句削除を文部省に上申すること」のみを残し、他は一切本部案に一括され、前記熊本県提出該案は満場一致可決確定、大会決議として採用する」(前掲記事)

とあり、明治書院発行の国定教科書『新修漢文』の一部に「不敬」語句ありと認定し、その削除等の措置を所管の文部省へ上申することに満場一致決議がなされたのです。

前述の「中外日報」記事によると、曹洞宗はこの議案成立に積極的にかかわっていたことが分かります。曹洞宗から派遣されていた小松原国乗師(後の宗務総長)の動議によって、この「不敬」語句削除の上申議案は可決されていたのです。まさしく曹洞宗が他宗派に先駆けて、「不敬」語句削除運動を推進していたようです。

寺院、僧侶や宗派・教団が、ただ単に政府の宗教政策に唯々諾々として随っているだけではなく、公然と「物申す」姿勢を鮮明にしていたことはある意味では驚嘆すべきことです。

当時の仏教界は、1935年1月から始まった「天皇機関説」への糾弾とそれに抗し切れず「国体明徴声明」の発表を余儀なくされた政府の姿勢を的確に捉えています。仏教界は、この時流に乗り、仏教版の「国体明徴」運動の一環として、さして実害があるとも考えられない中等学校国定教科書の一節を是が非でも削除させようとしていたのです。

さて、当時の仏教界が一致して抗議しその削除を要求した『新修漢文』の問題箇所とはどこなのでしょうか? 実際に当時の教科書原本を調査したところ、同書(第2版)巻4、89頁に掲載されている頼山陽の『日本政記』中「和気清麻呂論」の一節に「聖武之惑溺婦言、事無益興造」(聖武の婦言に惑溺し、無益の興造を事とす)とありました。聖武天皇が光明皇后の進言にまかせ、無駄な大仏や仏寺の建立に溺れていたという趣旨です。仏教界は、これこそが仏教に帰依し保護した聖武天皇と光明皇后への「不敬」の語句だとして非難しています。

原文の文脈では、著者頼山陽が和気清麻呂の故事をもとに、天皇への真の忠節や、天下の安危に関しては諫言も厭わない臣下の「気節」について述べている部分です。前掲の文言があるからといって、かならずしも「不敬」とは断定できない内容をもっています。

ある意味では仏教界が「言葉尻を捉えて」針小棒大に問題化しているとの印象も否定できない指摘です。

漢文教科書に「聖武之惑溺婦言、事無益興造」等の「不敬」語句があるとの理由で、仏教界が文部当局に削除を求めたことは一見偶然のようですが、実は頼山陽『日本政記』は当時の「国体明徴」の流れからすれば、たいへん問題のある典籍なのです。この文献には著者の史観・史論・政治思想が色濃く表明されており、その中には、天子は人民のためにあるとする「民本主義」や天皇の地位は私的な血統ではなく人民による国家機関の要であるとする「天皇機関説」に酷似するような政治思想をも鼓吹しているのです。たまたま頼山陽の文章が仏教界の攻撃の標的になったようですが、実はこれは当時の時代状況からすれば必然でもあったのです。

仏教界の一連の動向は、政府や社会の外部勢力からの圧力や脅しに怖気づいていて、「不敬」語句の摘発に厭々同調し、自主規制に追い込まれたということでは説明できない事象です。

逆に宗門や仏教界が、世論や社会的な雰囲気を背景に、それに乗じて、さらにその世間の「空気」を仏教側が主張するという構造が見て取れます。

当時の宗教界とりわけ仏教界や寺院・僧侶が、当時の国策そのものに直接介入することは難しいのですが、世論等を背景にして国家や政府も望んでいないような提案や申し入れによって、個々の政策に強い影響を及ぼしていくという側面はあったのです。戦時下の宗教・仏教は、軍国主義の一方的な被害者であっただけではなく、国策の先取りすらしていた部分もあったということを歴史的な教訓として自覚する必要があります。実際の歴史はいたって表裏錯綜していて単純明快ではないのです。

文部省の抵抗と挫折

民間の伝統仏教の連合組織がいかに激しく「不敬」語句だと抗議し、その改訂を申し入れようとも、国定教科書ですから、政府(文部省)にはその上申を承認する必要も義務もありません。

「教学新聞」第1127号(昭和11〈1936〉年4月7日発行)には「学会ニュース 漢文教科書中の不敬辞句遂に削除 儒家の反対を一蹴し仏教側に凱歌揚る」という記事があり、仏教界から文部省への申し入れ後の顛末について報じています。

「第5高等学校の漢文担当の某教授、熊本県青年学校教員養成所の某教官等は、右は山陽が和気清麿(ママ)〈以下同〉の忠節を論ずるを目的とせるものでこれを咎むるは修辞上の枝葉末節を取り上げるに過ぎずして何等不敬とは認められないとの意味を、大阪毎日新聞紙上に発表した」

と漢文専攻の教官による、当該文は「不敬」に当たらずという見解が発表されています。この意見に対しては、

「仏教側では光山百川氏が大阪毎日、九州日々両新聞紙上に於て、山陽が古書を誤読し、其の錯誤に基いて政記の和気清麿論に及び斯くの如き言語道断の不敬辞句を用ひたもので、清麿の忠節を論ずるに、天皇、皇后を誹議し奉り、其れをも修辞上の枝葉末節だといふならば、清麿は何れに向って忠節を尽したのか『言語は君子の枢機』であり皇室の尊厳を冒涜しても、修辞上だから咎めないとせば、言語文字は意義のないものであると反駁」

という仏教側の削除要求を擁護する主張が載せられています。以降、この教科書問題は方々に拡大して、地方の仏教団体が不敬語句削除の運動に乗り出し、その中には文部省に建白書を提出したり、文部省上層部に直接面談したりするなど、徐々にその運動は激しさを増していきます。

このような仏教界の文部行政に対する攻勢に、当の文部省は事態をなるべく静観し刺激しないように努めていたようです。要は、仏教界が求めている当該教科書の文言削除や改訂には応じられないという方針なのです。しかし、その要求を無下に拒否し無視するわけにはいかず、当該問題を専門家に照会することになります。そして

「文相は之を文部省嘱託で専ら漢文方面の担当者たる某氏に諮問した所、意外にも諮問を受けた某氏の答申は必ずしも不敬と認めない削除の必要なしといふ」

という答申を受け、一旦は「不敬」語句には当たらないとします。しかし、当時官民を席巻していた「国体明徴」の抑圧的な思潮は、文部行政を左右することになり、

「省内の首脳部は従来の行き掛りや、諮問の答申などに囚はれず、断乎として之を不敬辞句と認め、発行所たる某書院に対して、従来の残本使用を禁じ、新刊の場合には問題となった辞句の削除を厳命したので、新学期から従来の『新修漢文』巻の四は遂に教育界から影を消すことになった」

と報じられています。従来の省内方針にも専門家からの答申にも拠らず、合理的な理由もないままで、「断乎として之を不敬辞句と認め」て、残本使用禁止と「不敬」語句の削除した改訂を決定したのです。これは文部行政の挫折とも受け取れる由々しき事態です。

仏教側はこの結末を記事の言葉に従うと「儒家の反対を一蹴し仏教側に凱歌揚る」と自賛しますが、このことが、後に自らの信教や思想・信条を抑圧することになるとは知る由もありません。

橘純一の駒澤大学祝賀会での「不敬」語句の問題提起の背景には、以上のような歴史的事件が存在したのです。

『宗報』に「不敬」語句削除の「輸達」を発表したのは、当時の国家主義的な国体明徴声明への迎合だけではありません。直接的には、橘が駒澤大学の式典において、「管長猊下」や「御親臨」等の敬称・敬語は宮中用語と類似し「不敬」に及ぶという趣旨の批判を行ったことへの反応でした。しかし、橘があえてこのような非常識とも受け取られる発言をしたのは、その前提として当時の仏教教団とくに曹洞宗が中心になって漢文教科書の「不敬」語句の削除運動を展開していたことによります。このことから、一見すると仏教宗派への国家の圧力と考えられてきたことが、実は自らが主張していた「不敬」語句削除運動に対する反作用でもあったのです。歴史的影響とは一方的に他から作られることではなく、自らもさまざまな形で能動的に働きかけていることも併せて考えていかなければなりません。曹洞宗の戦争への傾斜は、実は国家から強いられた側面だけではなく、自らの行動の選択という一面も少なくなかったことを歴史的な教訓として認識することが大切です。

(人権擁護推進本部記)