【人権フォーラム】『宗報』にみる戦争と平和5 ―昭和6年~9年 反宗教運動と日本精神運動への応答―

前回の連載記事への読者からの意見

『宗報』にみる戦争と平和4―満洲事変と曹洞宗の通達―(本年5月号)をご覧くださった読者からご意見を頂戴しました。

「いつも『曹洞宗報』の人権フォーラムを拝読させて頂いております。5月号の『宗報にみる戦争と平和』については同感禁じ得ぬ思いで読ませていただきました。特に満州事変の発端となりました『柳条湖事変』は、関東軍が仕掛けた爆破に始まるもので、後日、参謀が天皇より叱責された経緯があったと聞かされております。宗門の通達においても、当時の軍の政治介入による圧力があったものと受け止めております」

(一部抜粋)

最後の部分のご指摘は、「満洲事変当時の法規令達」の項で、事変関係の宗門通達の出方を「(通達が発令されるまで)事件発生から約2ヵ月間もの時間が経過しています。これまでの対外戦争における宗門の対応と比較すると、非常に遅い動きといえます」と説明したことに対するご意見のようです。

拙い記事を詳細にお読みくださっただけではなく、励ましまでいただいたことに誌面を借りて感謝申し上げます。

宗侶の世界においても、戦中世代が戦後世代に交代しつつある中で、戦争の災禍の記憶をお持ちの方からのたいへん貴重なご指摘です。

歴史というのは、複雑な出来事や社会思潮の集積で、後世の人間が考えるほど単純でも明瞭でもありません。特に歴史記録のごく一部分だけから全体を推し量る間違いは繰り返さないように気をつけたいと思います。

さて、『宗報』周辺での社会の動向にも触れておく必要があるようです。

戦争を煽ったのは誰か?

1931(昭和6)年9月の中華民国・柳条湖付近の南満洲鉄道爆破から始まった「満洲事変」ですが、当初、日本の大手新聞社はこれをどう報道していたのでしょうか?

軍部や政府が新聞報道等のマスメディアに対する圧力や干渉のみならず言論統制を強化することによって、戦争報道もしだいに沈黙や自主規制を余儀なくされたという総括もたしかにありました。要するに、報道機関・ジャーナリズムは軍部に不本意ではあるが屈服させられたという認識ですが、実際はそんなに単純なことではありません。

当時の大手新聞社の紙面を紹介します。満洲事変以前は、軍部にたいして比較的批判的であった東京朝日新聞は、爆破事件発生の翌日、9月19日午前7時発行号外で、「日支両軍激戦を継続 我軍奉天城内に入る」「爆破を企てた支那の旅長青年気鋭の王維哲」などの見出しで中国奉天特派員発の現地記事を写真付で大々的に報道しています。

この朝日新聞に限らず、毎日新聞(日日新聞)・読売新聞でも、連日、現地取材合戦や号外・速報合戦を展開し、満洲事変以降は、「戦争報道は購読部数を飛躍的に伸ばす」といった状況になります。戦争の真実やその内容よりも、リアルタイムで速報を飛ばすことが会社の経営にそのまま跳ね返るようになっていたのです。

大手商業新聞社は、当時の陸軍幹部・広報担当者との接触によって、満洲事変は中国側から戦端を開いたのではなく、現地参謀による謀略事件であったことをかなり早い段階で知っていたにもかかわらず、そのような真実の報道には目をつぶりました。

このようないくつかの事実から、新聞やラジオ放送などの巨大メディアが、軍部や政府の意向を忖度するかたちで、戦争への熱狂を煽動していたのではないかという視点もたしかにあります。しかし、新聞社等の報道機関がいかに戦意高揚を図ろうとも、不特定多数の「世論」側にその欲求や下地がなければ、政府や軍をバックにした煽動も効果をあげることは考えられません。

先の戦争を煽った責任は、当時の政府や軍部とそれに積極的に追随した報道機関にあったとはいえ、実はその動機づけは宗門も含めた読者、民衆の「世論」にあったとも考えられるのです。

戦争と報道に関する最近の歴史研究でも、「新聞社が多くの従業員を抱える企業である以上、利益を上げて安定的に会社を存続せねばならず、時に政治的主張を損ねても売れる新聞、あるいは読者の反感を買うことを避けて世論の大勢の支持を得られる新聞作りに流れることも否定しがたい。‥‥新聞あっての社会ではなく、社会あっての新聞である限り、新聞のみの力によって直ちに社会が踊り、動くのではなく、新聞によって社会の既にある世論が整理され、統制されるのだという‥‥むしろ新聞が世論に追随しているのだという考えである」(佐藤勝矢「満州事変勃発当初の軍部の新聞対策と論調に対する認識」2005年)とあります。

満洲事変に始まる十五年戦争を煽ったのは、単純なことではなく、政府(軍部)・報道メディアそして民衆「世論」のトライアングルによる相乗効果なのかもしれません。

反宗教運動と曹洞宗諭達

日露戦争(1904~05)には、社会主義者や一部の宗教者(内山愚童師等)らによる非戦論が、ジャーナリズムの対立軸として存在していました。

満洲事変以降は、主戦か反戦かという対立軸よりも、日本政府の不拡大方針を逸脱した軍の暴走を、むしろ称賛し正当化する世論や報道の論調が圧倒的な影響力をもっていました。

宗門僧侶の中では、反戦・非戦の思いをもっていた人もわずかながらでも存在していたかもしれませんが、そもそもそのような思想や言論を公然と表明すること自体が社会的に危険思想と指弾されるような時代でした。

満洲事変勃発以降から1934(昭和9)年頃までの『宗報』記事を検索しますと、当然のことながら、反戦・非戦という言葉も主張も見出すことはできません。

事変の戦死者追弔会等の記事や檀信徒戦死者への血脈贈授等の告示は散見されますが、当時の新聞等の報道によってつくられた戦争への熱狂を感じさせる記事はあまりありません。

満洲事変が勃発し、第1次上海事変(1932年1月)を経て、「非常時」が日本社会で叫ばれている中で、宗門、寺院そして宗侶もいたのですから、戦争への熱狂と無縁であったわけではないでしょう。

このような混沌とした時代と思潮の中で、宗教とくに仏教界に対して左右両派から批判・非難のキャンペーンが突きつけられます。曹洞宗と宗学者の応答のあり方を通して、戦時体制や軍国主義的な思潮にどう向き合ったのかを考察していきます。

社会主義者・無神論者たちによって宗教界、とくに仏教に対して、「宗教寺院生活の批判」「宗教は搾取階級」「募財寄附に対する拒否運動」といった視点で、反宗教運動が立ち上げられます。

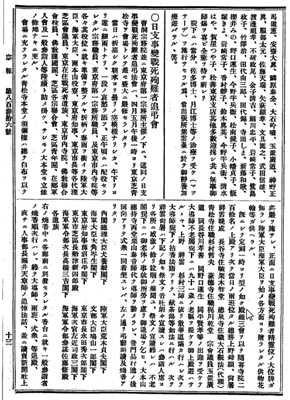

この反宗教運動が1931(昭和6)年以降、無視できない社会思潮になった状況に臨んで、当時の曹洞宗務院は二つの「諭達」を『宗報』第八三七号(昭和七年五月一日)で通達します。

諭達

宗教的文書繪画カ布教傳道ノ機関トシテ特殊ノ地位ト能力ヲ有スルコトハ敢テ呶々ヲ要セスト雖輓近思想経済政治等国家多難ノ時機ニ直面シ人心動モスレハ其ノ帰趨ヲ失ヒ或ハ委微沈滞シ或ハ軽佻危激ニ奔リ今ニシテ之ヲ匡救セスンハ前途甚タ寒心ニ堪へサルモノアリ職ニ教家ニ在ル者益々其ノ責任ノ重大ナルヲ痛感ス殊ニ近時一部狂暴ノ徒ニ依リテ潜行的策動ヲ爲シツツアル反宗教運動ノ如キ千数百年來啓培シ來レル我國民ノ信仰ト之ニ依テ養ヒ來レル我良風美俗ヲ一擧ニシテ覆滅セントシ其ノ影響スルトコロ頗ル恐ルヘキモノアリ我等今ニシテ奮起セスンハ逐ニ救フヘカラサルニ至ラン‥〈中略〉‥

昭和七年四月十五日

諭達

輓近國民ノ経済的生活状勢ハ益々社會事業ノ要ヲ加へ國家並ニ公共團体ハ之カ施設経営ニ尠カラサル努力ヲ拂ヒツツアリト雖モ之ヲ他ノ先進國ニ比スルニ未タ大ニ遜色アルヲ免レス従テ國家社會ハ宗教家ニ望ヲ嘱シ特ニ僧侶ノ社會事業方面ニ進出スルコトヲ待望スルコト極メテ切ナルモノアリ‥〈中略〉‥殊ニ寺院ニ對スル近時ノ険悪ナル思想傾向ハ無謀ナル反宗教運動ヲ誘致シ僧侶ヲ排撃シ寺院存在ノ理由ヲ否定シ以テ我カ三千年ノ光輝アル法城ニ挑戦セントスル‥〈中略〉‥我カ宗徒ハ現下ノ社會状勢ニ即シ各種ノ社會事業‥〈中略〉‥ノ設立経営ニ力ヲ效スヘシ‥〈中略〉‥以テ盡忠報國ノ誠ヲ效スト共ニ祖風ノ宣揚宗運ノ興隆ヲ期スヘシ‥〈中略〉‥

昭和七年五月一日

社会主義や無宗教主義に立脚する反宗教運動は、宗教、仏教、僧侶を排撃し、寺院の社会的存在理由を全否定する狂暴思想である。これに対抗するためには、布教教化を通して「民心の作興」を図り、さらには民心の不安と不満を解消するために積極的に社会事業を設立経営することを勧めています。このことがとりもなおさず「盡忠報國」という国家的意義に合致するということです。要するに、国家、社会にとって仏教、寺院、僧侶は非常に有用な存在であると述べているのです。

ここでは、直接には戦時協力については触れられていませんが、すでに「非常時」が叫ばれる準戦時体制にあるのですから、反戦や非戦という思想が入り込む余地はここにはありそうもありません。

新たな国粋主義 日本精神運動

反宗教運動は左派思想に起源がありますが、次に紹介する「日本精神運動」は国粋主義的な傾向が濃厚です。

「日本精神」の用語は、1931(昭和6)年の満洲事変を契機に当時の日本社会において多用されることになった国粋主義的、国家主義的な標語です。「日本精神」の類語としては、幕末期の「尊皇攘夷」や、日露戦争期の「大和魂」「忠君愛国」等を先駆とし、以後は、軍国主義的な政治スローガンに影響を及ぼしています。さて、これから紹介します日本精神運動は日本軍の満洲侵略に対する国際的な非難と日本孤立という「非常時」下において、当時の言論界や宗教界をも巻き込んだ流行思潮となっていました。

(『国史大辞典』参照)

日本精神を無前提に実体化してその優秀性を鼓吹する運動は、必然的に外来文化やその産物である個人主義、自由主義、社会主義のみならず外来の宗教である仏教をも排撃するイデオロギーともなっていたのです。

ヘーゲル哲学の研究者で仏教に関する著作もある、紀平正美(きひら・ただよし 1874〜1949) は、「読売新聞」宗教欄に「日本精神―特に流行性を帯びたる最近の傾向―」と題する論説を6回に分けて発表しました。1934年1月紀平は当時、国民精神文化研究所所員でした。後に同所事業部長をつとめ、戦時中は国民精神を鼓舞する国民精神文化研究所において重鎮的存在となった人物で、『善の研究』で知られる西田幾多郎とも親交がありました。

紀平は「日本精神」と題する論説で述べています。日本精神は、知の組織とは区別される「率直な感じを其の侭に進展せしむる行の組織」「率直なる現実性、直接態」、日本的な「『分』と『つとめ』」の倫理、そして「清明心」「美力」等の概念で表される内実が「日本精神の根本義」なのだと。また、この日本精神に反する立場としては、特に西洋文化の「個人主義」「科学的の思想」「抽象的なる理論」などの「知の組織」を対置させ、西洋の個人主義にもとづく「自覚」「権利や義務の対立」「祖国」「祖国愛」「社会主義」などの概念は徹底清算されるべきものであり、それが日本人としての「つとめ」であると結論しています。

紀平は仏教とくに親鸞教学への造詣も深く、この論説では仏教非難・排撃はしていませんが、当時すでに日本精神運動は仏教・寺院・僧侶にも公然と矛先を向けていました。官公立の公の催しの場面で、某官吏が日本精神鼓吹の講演中「諸君の信ずる仏教とは何であるか、あれは印度の黒ん坊の教ではないか」ということを大声叱呼して会場聴衆から喝釆を浴びたという伝聞もあります。このような直接的な人種・民族差別にも等しい最大級の侮辱や誹謗中傷が当時の仏教界に向けられていたのです。

満洲事変以降、つくられた好戦的な熱狂は、報道、言論界のみならず民間のさまざまな局面にひとつの隠れた圧力となって、さらなる熱狂と排外主義を醸成していきます。このような日本精神運動への疑問や批判を表明することにはかなりの勇気が必要だったことは想像に難くありません。

一人の宗学者がここで立ち上がります。

衛藤即応師の批評と反論

衛藤即応師(1888~1958)は、近代曹洞宗における組織仏教学・宗学の新領域を開拓した碩学です。

当時、駒澤大学教授にあった衛藤師は、前項の紀平論説を読んで、「教学新聞」記者の取材に答えるというかたちで、「日本精神の歪曲」と題する談話を3回に分けて発表しています。(1934年1月21日~24日)

衛藤師は一連の談話の結論として、「遺憾乍らこの真個の日本精神は、さながらの姿において究明、把握されてゐない。多くは西洋の学問で鍛へた頭、輸入の思想から、これを観ようとしてゐる」と述べ、さらに排外・排仏的傾向の顕著な日本精神運動の動向に仏教側から疑義を呈しているのです。

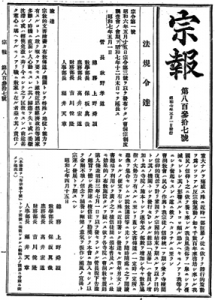

衛藤師の批判はこれにとどまりません。「日本精神の歪曲」発表の1ヵ月後、さらなる「日本精神運動」の批判を公にしています。1934(昭和9)年2月12日に、駒澤大学仏教学会主催の卒業生送別予餞会において、「日本精神運動に直面して」の演題で公開講演会が持たれました。講演内容は、速記録「神社崇拜と仏教」と改題されて『駒澤大学仏教学会会報』第四輯附録として発行され(同年3月25日)、この講演録広告が、『宗報』第八八五号(昭和九年五月一日)にも次のような書評・推薦文とともに掲載されています。

「著者はまづ仏教徒が時流を追ふ様を自信のなさ過ぎる為であり偏狭なる日本精神と神社崇拜思想とは国民大多数の生命としての信仰を侮辱し破壊し民心を一層撹乱するものなりと喝破し、若し日本精神を云々するならば儒仏道と西洋文化によって育てられた現代日本の精神以外にあり得ないと断じてゐる。本来時代精神を指導する任務を有する仏教界の總ての人々が今や殆んど常識とまでなったがその内容は甚だ不明瞭を快いてゐる非常時と云ふことに対して沈黙してしまひ何等批判らしいものすら云ひ得ない時にあたり本書を得たことは正に旱天の慈雨である。自信に満ちたこれらの言葉から読者は仏教徒としての処世上の信念を充分感じ取ることが出来よう」

衛藤師の「神社崇拜と仏教」の存在は、師没後に発行された『衛藤即応博士遺稿集 道元禅師と現代』春秋社1980年刊では著作目録にも確認されますが、その本文は遺稿集には載っていません。おそらく発表時期や表題などのデリケートな問題も考慮して採録されなかったのでしょう。

しかし、衛藤宗学の学的誠実さと批判精神あふれるこの論説は、現代においても遜色のない内容です。この時代の世相にあって、衛藤師が発言し出版したことは、限界はありつつも特筆すべき事柄ではないかと思います。

先に発表した談話「日本精神の歪曲」を下敷きにしつつ、衛藤師は、日本精神運動の問題点を以下の9点において総括しています。①古神道中心の復古主義思想であること。②排外的な気分が顕著であること。③排仏的傾向をもつこと。④復古懐旧の退嬰主義に陥っていること。⑤ドイツ文化哲学を焼き直しただけの机上の日本精神論。⑥日本精神論の不統一と一面性。⑦偏狭な国粋主義に傾きやすいこと。⑧不敬・不謹慎な言辞を弄していること。⑨総じて思想的な鎖国主義であること、等です。衛藤師は、当時の穏健な教養人同様、「日本精神」の観念や天皇への「不敬」の概念自体を否定してはいませんが、当時流行していた日本精神運動の偏狭で排外的・排仏的な傾向を批判したのです。

仏教者・仏教学者の戦争責任論からこの論調を照射すると、明瞭な「反戦」「軍国主義反対」の論理とは言えませんし、良心的な「抵抗」と称するにも躊躇を感じます。その一方で、この一連の衛藤師の論調に、抑圧的な国粋主義思潮に対する微かなる「サボタージュ」も感じます。

戦前期における曹洞宗侶の良質な見識の水準と同時にその限界が象徴されているような論文です。

歴史認識は現在の鏡

歴史的事実つまりある事柄があったこと、あるいはなかったことは、それを受けとめる立場や人にかかわらず、変えることができない、ある意味では厳然たるものです。

歴史的事実という単純なことですが、所属する民族や国家などのナショナリティーによって、相当に歪められたり、その存否すら逆転したりすることは現代でも珍しいことではありません。

そこに歴史事実の把握の難しさがあるのですが、私たちは完璧に客観的な事実認識にいたることはないにしても、さまざまな方面から情報や知見を仕入れ、それを比較検証する努力を惜しんではなりません。なぜならば、いったん火のついた「つくられた熱狂」が眼前のあたりまえの事実すら否認して、自身の頭脳に描いた願望のイメージだけを集団で追い求めた結果、あの破局をもたらしたとすれば、事実・真実を知るという倫理的努力を怠ってはいけないと思います。

歴史的事実の厳粛さということと同時に、歴史に対する態度や意味は、たえず更新されるということももう一面の真理かもしれません。

ある事柄が過去に在ったということを、その人が否認することも歪曲することも任意ですが、たとえ不都合な事実であったとしても、それを反省し二度と同様の過ちを繰り返さないと努力するとしたら、その過去の過誤はけっしてマイナスではないからです。過誤は消せません。歪めることもできません。しかし、その意味を変化させることは、誰でも、いつでも、どこでもできるのです。

この連載記事では『宗報』を媒体として、宗門の戦争と平和の意味を再考する素材を提供してまいります。

(人権擁護推進本部)